정직한 절망

속절없이 세월이 흘렀다. 눈물 같은 봄비가 하염없이 내린다. 작년처럼 올해도 그렇다. 일 년 째 팽목항에서 붙박이로 지내고 있는 실종자 가족의 소식에, 일 년 째 길에서 풍찬노숙 중인 사망자 가족의 소식에, 우리는 다만 망연자실할 뿐이다.

얼마 전 문탁네트워크에서는 용인 한살림, 용인 아이쿱, 이우학교 지역연대위원회, 이우생활협동조합, 용인지역작은도서관협의회 등이 함께 준비하고 꾸린 『금요일엔 돌아오렴』 북 콘서트가 열렸다. 그런데 사실 나는 그 책을 끝까지 읽지 못했다. 도저히 읽을 수가 없었다. 한 줄 읽다가 덮고, 한 페이지를 넘기지 못하고 덮었다. 그렇게 더듬더듬 읽는 와중에 내 가슴에 가장 깊이 와서 박힌 단어가 “답이 없다”는 어떤 유가족의 말이었다.

그렇다. 지금 우리는 ‘압도적 현실’ 속에서 여기를 둘러봐도 답이 없고, 저기를 둘러봐도 답이 없는 세상에 살고 있다. 무기력하다. 이런 세상에선 문학도, 철학도 무기력해 보인다. 공부도, 교육도 무기력하다. 그런데 나는 우리가 시작해야 할 곳이 바로 여기부터가 아닌가라는 생각이 들었다. “답이 없다”는 유가족의 절망, 나는 그들의 고통과 슬픔에 도저히 닿을 수 없는 심연 너머의 타자라는 현실, 이 불가피함을 정직하게 마주보는 것, 여기서부터 시작해야 하는 게 아닐까? 하여 너무 빠른, 혹은 확신에 찬 답은 사양해야 하는 것이 아닐까? 정치적이고 제도적인 해결이라는 너무 익숙한 공리로부터 결별해야 하는 것은 아닐까?

기존의 앎으로부터 답을 구할 수 없을 때 우리는 기존의 앎을 뿌리 채 버려야 한다. 그리고 나를 무명(無明)의 세계로 몰아넣어야 한다. 그래서 그 심연의 어둠으로부터 다시 보고 듣는 법을 배워야 한다. 아무것도 보이지 않을 때 누군가 꺼진 재를 열심히 불어 다시 불을 피우려 할 것이고, 누군가는 더듬더듬 걸어 나가면서 작은 길을 만들어 나갈 것이다. 사사키 아타루 같으면 “이 치열한 무력을”¹이라고 불렀을 바로 그 것. 게리 스나이더 같으면 ‘the path'라고 불렀을 바로 그런 것.² 얼마 전 친구 한명이 나에게 “가만히 눈을 감기만 해도 / 기도하는 것이다”로 시작하는 이문재 시인의 「오래된 기도」라는 시를 알려줬다. 조금 배운 사람은 질문을 하지만 많이 배운 사람은 기도를 하는 법이라면서. 그렇다. 우리는 가만히 눈을 감기만 해도 기도를 할 수 있다.

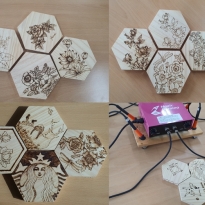

얼마 전 문탁네트워크에서는 세월호 퀼트를 만들었다. 여기저기서 모은 천을 가로 세로 10센티미터로 잘라놓고, 바늘이며 실이며 가위들이 들어있는 반짇고리를 마련해서 오가는 사람들이 시간이 될 때 마다 다종다양한 퀼트 조각을 만들었다. 커피를 마시면서도 바느질을 하고, 세미나 쉬는 시간에도 바느질을 하고, 회의를 하기 전에도 잠시 바느질을 했다. 바느질에 능숙한 사람은 그 퀼트 조각에 노란리본을 수놓기도 하고, 세월호를 아플리케로 달기도 했다. 나처럼 바느질에 젬병인 사람은 겨우 겨우 어설픈 박음질로 사이즈만 겨우 맞춘 퀼트조각을 만들어냈다. 그리고 모두 달려들어서 그 조각을 ‘한 땀 한 땀’ 엮어서 304조각의 세월호 퀼트를 만들었다.

그렇게 만들어진 세월호 퀼트는 아름다웠다. 그래서 더 슬펐다. 그 조각 조각 하나가 우리의 기도가 되어 너무 일찍 세상을 뜬 아이들에게, 여전히 절망 속을 헤매는 유가족에게 가서 닿기를 바란다.

글_이희경(문탁네트워크)

¹사사키 아타루, 『이 치열한 무력을』(자음과 모음)

²경향신문, 2015년 4월2일자

▲문탁네트워크에서 함께 만든 세월호 퀼트