당신은 무엇을 기억하고 기록하나요?

초등학교 시절 일기쓰기는 지긋지긋하게 따라다니던 숙제였다. 선생님은 하루 중 가장 기억에 남는 일을 쓰라고 했는데 딱히 기억에 남는 일이 없었다. 매일 똑같이 일어나서 학교 가고, 놀고, 밥 먹고, 티비 보고, 자고. 그날이 그날 같았다. 그래도 썼다. 학교에서 청소한 일, 언니랑 놀다가 싸운 일, 엄마가 해준 맛있는 반찬을 먹은 일, 늦잠 자고 늦게 잔 일. 의무감으로 썼지만 그래도 꾸준히 썼다.

가끔 집안 대청소를 한다고 방을 뒤집다 책장 귀퉁이에 쌓여있는 옛날 일기장을 본다. 엄습한 부끄러움과 창피함이 지나가면 신기하고 재미있고 아주 가끔은 기특하다. 생애 처음으로 극장에서 본 영화가 ‘영구와 땡칠이’라는 것을, 매월 마지막 주 토요일에는 학교 뒷산에 삐라를 주우러 갔었단 사실을 알려준다. 학년별 소풍 장소의 변천사를 말해주고, 친구들 사이에 누가 인기였는지 우리 반 왕따는 누구였는지 거짓 없이 밝혀준다. 깜짝 놀랄 때도 많다. 내가 기억하고 있는 내용과 전혀 다르게 써있는 경우도, 기억에는 전혀 없는데 버젓이 적혀있는 경우도 있다. 엥? 내가 이런 짓도 했다고? 의외의 모습에 우습고 당황스럽다.

나의 일기처럼 개인의 기록은 과거를 떠올리는 재미있는 방법이기도 하지만 시대의 한 조각을 보여주기도 하고, 역사적 기록물로 활용되기도 한다. 수십 년 간 매일매일 가계부를 썼던 이의 습관은 우리나라 가계물가 변화의 생생한 사료로 빛을 발한다. 매일 같은 시간 같은 장소에서 사진을 찍었던 이의 작품은 시대와 장소를 읽는 독특한 방법으로 존재한다.

하지만 우리는 현실적으로 물리적으로 모든 것을 기억하고 기록할 수 없다. 개인이 기록하는 내용은 일상의 반복에서 무엇을 잡아낼 것인지 고르고 어떤 것에 더 무게를 실을 것인지 선택한 과정의 결과이다. 즉, 우리의 기록은 기억을 기반 한, 개인의 취향과 가치관이 반영된 것이다.

“기억은 단지 개인 영역으로 국한되는 것이 아니라 모든 사회적 실천과 연관된 문제적 개념”

『기억 문화 연구』(커뮤니케이션북스, 2014), p6

이러한 기억은 사회 안에서 작동하며, 외따로 떨어져있지 않다. 내가 사회 안에 존재하듯이 나의 기억도 사회 안에서 움직이며, 무엇을 기억하고 기록할 것인지 영향을 주고받는다. 『기억 문화 연구』에서는 “기억은 사회 속에서 문화적으로 회상과 망각의 상호작용을 통해 존재한다. 사회는 기억의 장이자, 기억의 조건으로서 특별한 기억만이 의미를 가지도록 한다.”고 말한다.

어떻게 기억할 것인가, 그리고 무엇을 남길 것인가?

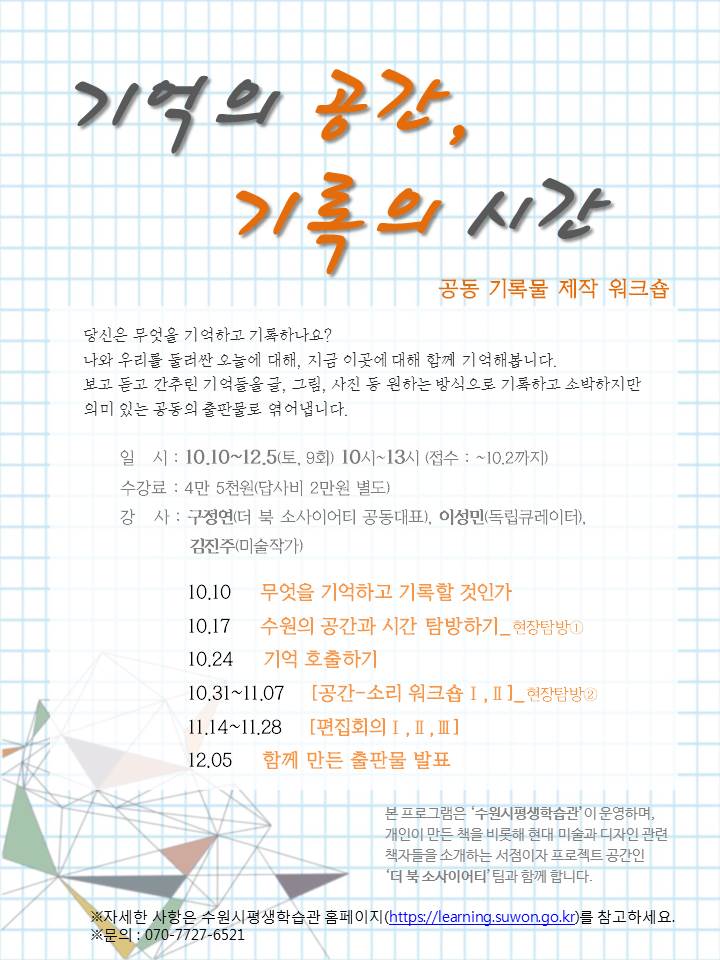

<기억의 공간, 기록의 시간> 강좌에서는 나와 우리를 둘러싼 오늘에 대해, 지금 이곳에 대해 함께 기억하고 기록하는 시간을 갖고자 한다. 기존의 사회적 기록 사례를 살펴보면서 다양한 기억의 관점을 공유하며, 워크숍과 현장 탐방 등을 통해 현재 우리가 살고 있는 공간과 환경, 시대를 읽어 본다. 소소하지만 의미있는 것들, 남기고 싶은 것들에 대해 토론하며, 글, 그림, 사진, 채집 등 자신이 기록하고 싶은 방식에 대해 나누고 기록하는 시간을 갖는다. 그리고 이렇게 기록한 결과물을 소박한 공동의 출판물로 엮어낼 예정이다.

숙제를 해야한다는 의무감에 억지로 썼던 일기로 그때의 나를 기억할 수 있어 즐겁다. 현재를 살고 있는 나는 또 무엇을 기억하고 기록할까? 나와 내 이웃이 기억하고 있는 현재, 또는 과거의 시간과 공간은 무엇인가? 우리가 기억하고 싶은 것은 무엇인가? 어떤 것이 비슷하고 또 다를까? 우리의 기억을 호출해보자.

글_이보라(수원시평생학습관 연구원)

☞ 접수하기 http://goo.gl/forms/lh35Iod5Av

☞ 프로그램 자세히 보기 https://learning.suwon.go.kr/program/di_view.asp?bd_seqn=1383&page=&block=0